2025年 過労死110番 6月21日

2025年の過労死110番は6月21日に開催されます。

2025年6月21日 10:00~16:00 実施

ご相談は全国統一ダイヤル

℡ 0120 - 322 - 099

まで

全国どこからかけても,かけた場所から近くの会場の電話につながります。

愛知県は、当事務所で対応します。

2025年 過労死110番 番号が決まりました。

2025年6月21日 過労死110番 が行われます。主催は過労死110番全国ネットワークです。

番号は 0120-322-099

です。この番号は、6月21日の午前10時から午後4時までしかつながりません。

電話をしていただくと、お電話した地域の弁護士などにつながります。

4月に入りました

2025年(令和7年)4月になりました。

新年度スタートです。

私の弁護士登録は、1995年(平成7年)4月3日。

それからちょうど30年がちました。

その年の1月には、阪神淡路大震災がありました。3月には地下鉄サリン事件がありました。

そんな、1995年4月、弁護士をはじめました。それからちょうど30年。

そんなに立っていないように思いますが、思い返すといろいろな出来事がありました。いろいろな経験をさせてもらい、成長をしてきました。

そのような経験を生かして、よりよい代理人、弁護人活動ができるような気がします。

一方で、それを上回るような時代の変化、意識の変化があり、まだまだ成長できる、しなければならないとも感じています。

どうぞよろしくお願いします。

2025年 本年もよろしくお願いします

2025年 明けましておめでとうございます。

2024年、1年間お世話になりました。

昨年は、NHK朝のドラマ「虎と翼」で司法が大いに注目された年でした。

あらためて、関わっている司法が多くの方の努力によって、現在の形になっていることを実感しました。

過労死等については、2023年の精神障害の労災請求件数、認定件数が大幅に増加しました。

過労死防止等の活動を行っているにもかかわらず、この増加をどう考えたら良いのか、と考えさせられます。

困難な事件、思い通りにならない事件もありますが、本年も担当している事件が解決するように努めていきたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。

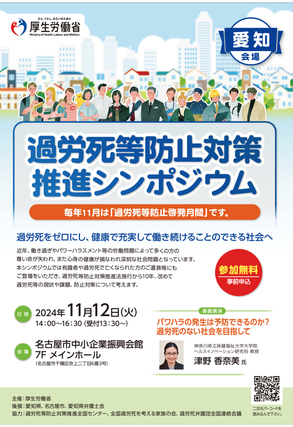

過労死等防止対策推進シンポジウム

2024年11月24日、過労死等防止対策推進シンポジウム愛知会場が開催されました。

今年は、津野香奈美さんをお呼びしての講演がありました。

津野香奈美さんは、「パワハラ上司を科学する」(ちくま新書)の著者で、神奈川県立保健福祉大学の教授です。

パワーハラスメントの研究をされています。

この講演では、パワーハラスメントをする上司について、分析をし、どのように解決するのか、具体的な解決策を示していただきました。

歯切れの良い、分かりやすい話で、参加者が引き込まれました。

ちくま新書も読みましたが、パワーハラスメントについて研究がすすんでいること、経験が蓄積されていることも分かりました。

パワーハラスメントがどのようなもので、これはダメなことということはかなり集積されてきましたが、そのメカニズムや、これに対する対策が解明されてくると、このような被害に会わないための予防も進むと思います。

また、なかなかパワハラと理解してもらえない事案についても、パワーハラスメントであることや、その対策が必要なことが理解してもらいやすくなると思いました。

ご遺族のお話がありました。

NHKの取材があり、ニュースで放映されました。

大切なお子さんを亡くされ、辛い気持ち、その後裁判までして大変な苦労をされたことを話していただきました。あらためて、このようなことが、起きないようにしたいと思いを新たにしました。

2024年過労死等防止対策推進シンポジウム

毎年11月は過労死防止啓発月間です。

これは、過労死等防止対策推進法に定められています。この月に、全国で過労死等防止対策推進シンポジウムが開催されています。

このシンポジウムの最大の特徴は、必ず、過労死等の遺族、当事者からの発言があることです。

過労死等はいけない。働き方改革をしなければならない。これは、皆さん共通の理解だと思います。さらに、実際に過労死で家族をなくした当事者や、実際に精神障害になった当事者の声を聞くとはっとさせられます。

そういう意味で、是非多くの方に参加いただきたいと考えています。

参加できないというかたに、オンラインでお話が聞けるサイトがあります。期間限定ですが、紹介します。

下記は、オンラインでお話が聞けるサイトの冒頭の挨拶の動画です。主催者、家族の会、弁護団がそれぞれ挨拶をされています。

厚生労働省のごあいさつです。

令和5年度過労死等の公務災害補償状況について(地方公務員)

地方公務委員災害補償基金は、令和5年度過労死等の公務災害補償状況について公表しています。

1 脳・心臓疾患に関する事案の公務災害補償状況

○ 受理件数は35件(前年度50件)であり、認定件数は11件(同17件)

○ 職種別では、「義務教育学校職員」が受理件数7件(同11件)、認定件数7件(同5件)で最も認定件数が多く、次いで「その他の職員」が受理件数16件(同17 件)、認定件数3件(同7件)

2 精神疾患等に関する事案の公務災害補償状況

○ 受理件数は266件(前年度224件)であり、認定件数は75件(同49件)

○ 職種別では、「その他の職員」が受理件数141件(同124件)、認定件数47件(同24 件) で最も認定件数が多く、次いで「義務教育学校職員」が受理件数56件(同32件)、認定件数10件(同9件)

○ 業務負荷の類型別の認定件数は、「仕事の量(勤務時間の長さ)」が 27 件(同 12件)、「対人関係等の職場環境」が25件(同19件)」

こちらは、民間と同じ傾向で、精神疾患の受理件数、認定件数が増えています。

令和5年度過労死等の公務災害補償状況について(国家公務員)

人事院は、国家公務員の過労死等の公務災害補償状況をまとめています。今年は令和6年6月28日に公表しています。

脳・心臓疾患については

○ 各府省等における令和5年度の判断件数は5件(前年度2件)、認定件数は3件(同2件)

○ 認定件数(3件)のうち死亡件数は2件

精神疾患については

○ 各府省等における令和5年度の判断件数は10 件(前年度22 件)で、このうち認定件数は6件(同9件)

○ 認定件数(6件)のうち、死亡件数は1件

協議件数も認定件数も少ないので、傾向は分かりませんが精神障害の民間のようにどんどん協議件数や認定件数が増えているわけではないという状況のようです。

令和5年度「過労死等の労災補償状況」の公表

厚生労働省から、令和5年(2023年)の過労死等の状況の発表がありました。

過労死等に関する請求件数は、4,598件と前年度比1,112件の増加です。

また、支給決定件数は1,097件であり、前年度比193件の増加です。

うち死亡・自殺(未遂を含む)件数 135件前年度比14件の増加です。

請求件数、支給決定件数も過去最多です。

(なお死亡の件数はもっと多い時がありました。)。

脳・心臓疾患

請求件数は1,023件で、前年度比220件の増加。

うち死亡件数は前年度比29件増の247件。

支給決定件数は214件で前年度比20件の増加。

うち死亡件数は前年度比4件増の58件。

精神障害

請求件数は3,575件で前年度比892件の増加。

うち未遂を含む自殺の件数は前年度比29件増の212件。

支給決定件数は883件で前年度比173件の増加。

うち未遂を含む自殺の件数は前年度比12件増の79件。

すべてにおいて、2022年を上回っています。

厚生労働省は、増加した原因について次のように述べています。

「厚生労働省の担当者は、「脳や心臓の病気については、55歳以上の労働者が増えたことが関係していると考えられる。また精神疾患については、過労死やパワハラへの認識、理解が進んだため、申請が増えたのではないか」と説明しています。」(日本テレビニュースより)

脳・心臓疾患については令和3年に認定基準が改定されています。また、精神障害は、令和5年9月に認定基準が改定されています。その影響もあったのではないかと考えられます。

認定率は

脳・心臓疾患 全体の認定率は 32.4%(昨年は38.1%)

死亡の認定率は 31.0%(昨年は32.1%)

精神障害 全体の認定率は 34.2%(昨年は35.8%)

自殺の認定率は 46.5%(昨年は43.2%)

脳・心臓疾患の認定率が2023年より下がっているのが気になります。死亡については過去5年で最低です。

自殺の認定率は高くなっています。

なお、愛知県のデータを見ると

脳・心臓疾患 請求件数は77件、うち死亡は13件

支給決定件数は15件、うち死亡は3件

精神障害 請求件数259件 うち死亡は17件

支給決定件数は62件 うち死亡は4件

という状況です。やはり精神障害が多いですね。自殺の認定数が請求件数に比べて少ないように思います。

2024年6月15日(土)「過労死・ハラスメント労災110番」全国一斉電話相談を実施します

2024.6.15(土)

過労死110番全国ネットワーク(主催) の 過労死110番を行います。

今年は「過労死・ハラスメント労災110番」と題して行います。

10:00-16:00

TEL 0120-777-654

※事前の問い合わせは、03-3813-6999

上記フリーダイヤルは、実施日時以外はご利用になれませんので、ご注意ください。

上記フリーダイヤルにおかけいただきますと、お近くの窓口につながります。

窓口によっては受電時間が異なる場合がありますが、 その場合は他の窓口につながるように設定されています。

本日の過労死110番は終了しました。合計30件の相談がありました。相談された方が、電話での相談により、今後につながることを祈念しております。(6月15日 追記)

「裁判官の良心」とはなにか

裁判官の竹内浩史さんが、「「裁判官の良心」とはなにか」という本を出版されました。

出版社はLABO

発行は2024年5月29日となっていますが、すでに一般の書店にも並んでいます。

現役の裁判官が書かれた本です。

帯には、岡口基一元裁判官が、

「竹内浩史裁判官は、

実名で俺の支持を表明してくれている、

唯一の裁判官です。」

と書いています。

竹内浩史さんは、弁護士を16年して裁判官になった、弁護士任官者をした裁判官です。

私は、弁護士になってから8年間ほど、竹内浩史弁護士と同じ法律事務所に所属していました。

私が弁護士になった1995年、その法律事務所には、竹内 平弁護士(33期)と竹内浩史弁護士(39期)がいました。(ちなみにわたしは47期)当時、名古屋弁護士会(愛知県弁護士会に名前が変わったのは竹内浩史さんが裁判官になった後です。)には竹内は3人しかいませんでした。

そのうちの二人が同じ事務所だったのです。

事務所に電話がかかってくると、時々こんなやり取りがありました。

「竹内先生おねがいします。」

「当事務所には、竹内弁護士が2人いますが、どちらでしょうか。」

ここで下の名前を知っていればいいのですが、知らないと、

「うーん。めがねをかけている方の…」

「2人ともめがねをかけています。」

「うーん。体型が・・・。」

「2人とも、・・・・。」

ということがけっこう「あるある」で起きていました。

いまなら、スマホなどで事務所のホームページで確認する人もいるかもしれません。

竹内浩史さんが任官した2003年は、インターネットはありましたが、スマホはなく、事務所のホームページもまだなかったかもしれません。

竹内浩史さんは、裁判官になってからずっと都々逸をブログに載せており(弁護士任官どどいつ集)裁判所から発信していました。

もともと東京地裁の裁判所共済組合に企画でブログを開く講習を受けたからとのことです。

(ごめんなさい。このブログはほとんど見てません。)

ちなみに都々逸は、名古屋市の熱田区が発祥の地といわれています。たとえばじゃらんの観光紹介にも紹介されています。

さて、この本ですが、竹内浩史さんの人となりなどは、知っていますので、浩史さんらしいな、と思いながら読んでいました。

この本では、裁判官会議の様子や、所長との会話、人事のルール、司法研修所の研究会など外からでは知ることのできない裁判所の様子が書かれていて、そこが一番興味深かったです。

それから、コラムでは、一緒に事務所にいたときも聞いたことがなかった竹内浩史さんが弁護士をめざすきっかけなど、個人的なこともかかれていました。

すでに

で取り上げられています。

にも出演してコメントしています。

是非、買って読んでみて下さい。

名古屋過労死を考える家族の会

5月18日、名古屋過労死を考える家族の会の総会が開かれました。

過労死弁護団の一員として参加してきました。

今裁判を闘っているご家族。事件はおわって、久しぶりにお会いしたご家族。

何人もの方にお会いできて良かったです。

全国過労死を考える家族の会 » 全国各地の家族の会 (karoshi-kazoku.net)

皆さんで集まって出てくる話は、裁判官のこと。

皆さん、事案はそれほどかわらないのに、認められなかったり、認められたり。

裁判官はくじなのか。

そんな愚痴が出ました。

過労かどうか、最後は社会通念がどうか、みたいなところになるので、その裁判官の価値観、人生感が、結果に追う聞く影響する印象を持つことになるだろうと思います。

時間外労働 2024年4月問題

現在、時間外労働の上限は上の図のように規制されています。

○原則として月45時間、年360時間(限度時間)以内

○臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、限度時間を超えて時間外労働を延長で きるのは年6ヶ月が限度

2019年4月、このように規制する法律が施行されています。

ところが、この適用がない業種があります。

建設業、自動車運転の業務、医業に従事する医師等です。

2024年4月から工作物の建設の事業には適用されることになります。

2024年4月から、自動車運転の業務、医業に従事する医師の規制も始まります。

しかし、これらの業種の場合に、この規制が、とても緩いのです。

自動車運転の業務の場合、特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。

これは、要するに、毎月、時間外労働を80時間、1年続けていいということになります。

過労死ラインは、発症前の2から6カ月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働時間数があるばあいに、労災と認めるというものですから、規制をまもったとしても過労死が発生する可能性があるというものです。

医師の場合にはもっと緩いです。

特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1860時間(※)です。

この1860時間というのは、時間外・休日労働の上限です。年間の労働時間ではありません。

なんと、1か月155時間時間外労働をしてもよいということになっています。

週40時間労働が労基法の原則です。1年は52週間と1日ありますから2088時間となります。これを1860時間超えて良いということは3948時間働いてもよいということになります。これを365日で割ると、10.8時間 =10時間48分

毎日、10時間48時間休みなく働いてもよいなどという規制は、規制の意味がないように思います。

早く、全ての仕事で過労死ラインが違法となるような規制が望まれます。

※特別条項付き36協定を締結する場合、特別延長時間の上限(36協定上定めることができる時間の上限)については、

A水準、連携B水準では、年960時間(休日労働含む)

B水準、C水準では、年1,860時間(休日労働含む) となります。

なお、医業に従事する医師については、特別延長時間の範囲内であっても、個人に対する時間外・休日労働時間の上限

として副業・兼業先の労働時間も通算して、時間外・休日労働を、

A水準では、年960時間/月100時間未満(例外的につき100時間未満の上限が適用されない場合がある)

B・連携B水準・C水準では、年1,860時間/月100時間未満(例外的に月100時間未満の上限が適用されない場合が

ある)とする必要があります。

事務所開設10周年を迎えました。

岩井羊一法律事務所は、2023年10月1日、10周年をむかえました。

10年という節目を迎えられたのも、多くの皆様の支えがあってのことです。感謝申し上げます。

事務所を設立してからは、ホームページでも案内しているように、過労死,過労自殺等の労災事件を中心に取り組んできました。

この10年の間に関与した行政事件で7つの労働者側の勝訴判決をえています。そのほか、労災認定事案、損害賠償請求で勝訴したり、和解した事案もありました。

しかし、亡くなった大切な家族が帰ってくるわけではありません。弁護士としては、事件が解決するとほっとしますが、ご家族にとっては、一つの区切りに過ぎません。そのことを心にとめて業務に邁進していきたいと考えています。

また、残念ながら労災認定されず、裁判でも敗訴し、確定した事件もあります。

大切な家族を失い、労災とも認められなかった家族の心中はいかばかりのものでしょうか。

このようなつらいときにも弁護士の労をおもってくださったことばを忘れずにいようと思います。

現在、弁護士登録してから28年と6か月が経過しました。これまでの経験を生かして、いま依頼いただいている一つ一つの事件に向き合い、よい解決をめざしていきたいと思っています。

これからもよろしくお願いします。

2022年(令和4年)の「過労死等の労災補償状況」

厚生労働省が、2023年(令和4年度)の過労死等の災害補償状況を公表しました。

令和4年度「過労死等の労災補償状況」を公表します|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

1 脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況

(1)請求件数は803件で、前年度比50件の増加。

うち死亡件数は前年度比45件増の218件。

(2)支給決定件数は194件で前年度比22件の増加。

うち死亡件数は前年度比3件減の54件

(3)認定率

38.1% 昨年 32.8%

昨年よりアップしています。

うち死亡認定の認定率は

38.8% 昨年 33.7%

認定件数が多くなっているのは残念です。

死亡事案は減少しています。

その上で死亡事案も認定率はアップしています。

ただ、請求件数は、死亡事案も増えていますから、令和5年になって過労死認定の数も増えるのでは

ないかと心配されます。

認定基準が改訂されて1年たちました。その影響もあると考えられます。

2 精神障害に関する事案の労災補償状況

(1)請求件数は2,683件で前年度比337件の増加。

うち未遂を含む自殺の件数は前年度比12件増の183 件。

(2)支給決定件数は710件で前年度比81件の増加。

うち未遂を含む自殺の件数は前年度比12件減の67件。

(3)認定率

35.8% 昨年 32.2%

うち死亡認定の認定率は

43.2% 昨年 47.3%

請求件数、認定件数は増えています。請求件数が337件も増えているのはおどろきです。20年前

は、一年間の請求件数が300件を少し上回っていました。2001年は全体で264件の請求件数で

した。

認定されたものの多くは、パワーハラスメント、いじめ、いやがらせ、上司とのトラブルであり、こ

れらで全体の4割程度を占めています。パワーハラスメントをなくす対策が必要です。

なお、令和4年度に、審査請求、再審査請求、行政訴訟で,不支給が取り消された件数は

脳・心臓疾患は 9件 (うち死亡6件)

精神疾患は 25件 (うち死亡1件)

過労自殺案件で、審査請求、再審査請求、行政訴訟で取り消された件数は全国で1件しかありませんでした。

件数が減る方が望ましいのですが、増えているのは悩ましいところです。

これが権利を行使し、救済される件数が増えているので、どこかで過労死等が実際にも減少し、請求件数も減少していくといいとおもいます。当面は、さらなる救済を求めていくことが必要かと思います。

厚生労働省の発表を元にグラフにしてみました。

精神障害の請求件数と認定件数が年々上昇していることがわかります。

脳/心臓疾患はやや減少系傾向です。

中部電力事件 名古屋高裁2023年(令和5年)4月25日判決

2023年4月25日、名古屋高当裁判所民事第3部(長谷川裁判長)は、中部電力に勤務していた従業員が入社してわずか半年後の2010年10月末に自殺した事案で、名古屋高等裁判所は、過重労働を認めて、津労働基準監督署長の労災保険法に基づく遺族一時金の不支給決定を取り消す旨の判決をしました。

この判決は、この新入社員の従業員に対しパワーハラスメントが行われていたことを認めました。また、新入社員に、難易度の高い業務の主任を担当させ、十分な援助をしなかったことを認めました。

これまで、労働基準監督署長、労働者災害補償保険審査官、労働審査会、そして名古屋地方裁判所が認めなかった業務による自殺であることを名古屋高当裁判所が認めたのです。

この判決がなされるまで、当該従業員の方が自殺してから12年半、2013年に労災の請求をしてから10年の年月がたっています。

パワーハラスメントについては、亡くなった従業員が、生前に職場のことを職場外の友人知人や違う職場の同期に話していた内容が信用できるか、それがパワーハラスメントといえるかが問題になりました。この事件ではパワーハラスメントをした本人や、その周囲の先輩の同僚従業員が、その事実を否定しました。そのため、一審では、パワーハラスメントであることは否定され、心理的負荷の強度も弱とされてしまいました。しかし、控訴審では、職場外の友人に話していた事実について、十分に信用できるとされ、その内容も事実であると認められました。

次に、業務についてですが、一審では会社側の説明に沿って、新人にとって若干困難であってもその業務は、「強」とまではいえないとされていました。高裁では、担当していた業務について一つは「中」、そして最も困難であった業務については「強」としました。

新人にとって困難で心理的な負荷となるかどうかを判断するに際し、会社の説明は、どうしてもある程度経験のある者の説明となります。原告は、その説明は不当で、本来新人にとっては困難な業務であると主張してきました。高裁は、原告側にその内容を釈明しました。また、一審では採用されなかった中部電力のOBのかたの証人請求を採用し、当時の業務について立証の補充を認めました。

一審と控訴審では、業務について裁判官の見方が全く異なることになりました。

原告である母親は、本人に何があったかを知りたいと考え、会社の関係者に面談を求めました。知人、友人に会って話を聞き、本人が残したパソコンのメールをみて、資料を集めました。中部電力のOBの協力者に支援を求めました。

支援の会を結成し、多くの方に賛同を求めました。過労死防止の活動にも参加しました。

本当にやるべきことをすべてやり尽くした活動でした。

これらの地道な証拠の収集と裁判への運動に応えて、名古屋高等裁判所は、丹念に記録を精査し、証拠を採用し、業務の過重性を認めました。

原告の活動と、それを認めた高等裁判所、そして、それらをとりまとめた主任の森弘典弁護士に本当に敬意を表したいと思います。控訴審の尋問を担当した長尾美穂弁護士も尋問が判決つながりました。

弁護団は、森 弘典弁護士、長尾 美穂弁護士、そして当職です。

以下は弁護団が当日だした声明です。

2023年4月25日

声 明

中部電力新入社員労災裁判弁護団

本日、名古屋高等裁判所(民事第2部Ec係、長谷川恭弘裁判長)は、中部電力株式会社(当時)に新入社員として採用された26歳の労働者(以下「被災者」という)が入社して7か月も経たない2010年(平成22年)10月30日早朝(推定)に自死した事件で、津労働基準監督署長が業務外とした処分について、第1審の名古屋地裁判決を取り消し、業務外の処分を取り消す判決を言い渡した。

判決は、第1審判決と異なり、上司から被災者に対するパワーハラスメントを認定している。第1審判決は、被災者から上司の発言を聞いたという友人の証言があるにもかかわらず、伝聞に基づくものであることなどを理由として認めなかった。本判決は、友人の証言の信用性は高いと認め、証言内容も具体的などとして、パワーハラスメントを認定しており、密室で行われがちで、被災者が死亡している事案では直接体験した事実を語れる証人がいないパワーハラスメントの認定方法として重要な意義を有する判決である。

判決は、業務の過重性について、第1審判決と同じく平均的労働者基準説に立ちつつも、新入社員が未経験の業務を担当させられたという点に着目し、基準となる対象労働者を新入社員あるいは未経験者に限定して、業務の難易度を検討している。その上で、入社後わずか半年程度の新入社員でありながら難しい案件を主担当として行わなければならない状況を十分に考慮した指導や支援が行われていなかった状況を踏まえて、業務による心理的負荷を検討し、業務起因性を認めたものであり、極めて高く評価できる。

ほかの裁判例の中にも、平均的労働者基準説に立ちつつも、新入社員や未経験の業務という点に着目し、基準となる対象労働者を新入社員あるいは未経験者に限定して、業務による心理的負荷を評価するものがあるが、本判決はその論理が正しいことを裏打ちするもので、裁判例としても重要な意義を有する。

折しも、精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会では、心理的負荷の強度を客観的に評価するに当たり、どのような労働者にとっての過重性を考慮することが適当かが論点となっており、その内容を明確化するため、同種の労働者についての例を示すとともに、同種の労働者は一定の幅を内包することを明示してはどうかとの意見が示されている。そして、同種労働者についての例として、新規に採用され、従事する業務に何ら経験を有していなかった労働者が精神障害を発病した場合には、「同種の労働者」とするとの意見も示されている。

当弁護団は、厚生労働省、三重労働局長、津労働基準監督署長が本判決を真摯に受け止め、上告しないように強く求めるとともに、精神障害による過労死の認定基準の運用にあたって、新入社員、未経験業務の視点を考慮するとともに、今後の改定にあたっては、全面的に採用することを求める。

以 上

判決に対し、国は上告、上告受理申立てはせず、判決は確定しました。(2023年5月10日)

当番弁護士30年 季刊刑事弁護の特集

季刊刑事弁護という刑事弁護に関する雑誌の114号に「当番弁護士30年ーこれからの改革課題と展望」という特集が掲載されました。

これは、2022年9月に日弁連で行われた「当番弁護士30年」のシンポジウムの内容を、再構成したものです。

私は、2022年6月から、日弁連国選弁護本部本部長代行をしており、このシンポのパネルディスカッションのコーディネーターをしました。すこしだけ紙面に登場します。

私が、弁護士になる少し前、まだ被疑者段階の国選弁護制度はありませんでした。そのとき、全国の弁護士が、身体拘束をされた被疑者に、無料で1回接見に行くという制度を始めた。30年というのは全国すべての弁護士会が当番弁護士の制度を作ったのが1992年。それから30年ということです。

この間、逮捕され、その数日後勾留された後は、被疑者の段階でも国選弁護人を付けてもらえます。起訴、不起訴が決まる前にも、お金がない人とでも弁護士に相談し、援助をしてもらえます。

ただ、逮捕直後は、そのような制度はありません。逮捕段階の国選弁護制度が創設されなければなりません。

いまでも、弁護士会の当番弁護士制度はあります。逮捕されたときに、当番弁護士を呼んで欲しい、といえば、お金がなくても、弁護士の知り合いがいなくても、弁護士が、無料で、1回接見に来る制度があります。

そういう制度があることを多くの人に知ってもらいたいと思います。

このイベントにあわせてつくった広報動画が、下記のものです。多くの人に見てもらいたいです。

三重大学の過労死事件で記者会見を行いました

2022年12月28日、三重大学で勤務していた産科医の男性が死亡した事案が、過労死であり、労災であると認定された事案で、記者会見を行いました。

内容は報道されている通りです。亡くなった方にあらためて哀悼の意を表します。

新聞、テレビ局のニュースに取り上げていただきました。

2022年にこのような事件が報道された。今後は医師の働き方について考えなければならない。労働時間が適正になるように配慮しなければならない、と考え、防止につながる一助になればと願っています。

医師の時間外労働規制は、過労死が起きても、労働契約自体は適法となるような緩い基準しか考えられていません。それを改善することができないのは、医師が不足しているからだそうです。

裁判のIT化

裁判のIT化が急速に進められようとしています。

コロナ感染が拡大した2020年の当初から民事訴訟法は改正がありません。しかし、民事訴訟法には「書面による準備手続」(民事訴訟法175条)という手続きがあります。この2項には、

「裁判長等は、必要があると認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、当事者双方と協議をすることができる。この場合においては、協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる。」

とあります。ですから、裁判所に行かなくても、裁判はできることになっています。

そこで、現在は、MicrosoftのTeamsというソフトを使って、音声通話で裁判の手続きを行うことが多くなりました。というより、地方裁判所の裁判は、すべてこの手続きで行っています。

遠方の裁判所におこした裁判も、証人尋問のために1回だけ、じっさいに裁判所に出かけただけで、後はすべてパソコンを通じて手続きを行い、判決を得た事件もありました。

労働審判事件は、口頭弁論を開く必要がないので、第1回期日からTeamsを使って行うことができます。

裁判所に行かずに、調停を成立させることできます。

この場合、依頼者の方に事務所に来ていただきます。始まるまえ、終わった後に、そのまま事務所で打合せができます。資料を広げながら、打合せができますので、裁判所へ行くより効率的です。裁判所へいくわけではないのでホームグラウンドでリラックスして参加できるのが利点です。

一方で、裁判官、労働審判員と直接会って話すより、すこし距離感があるのは弱点かも知れません。

現在のところ私の事務所では、ノートパソコンで対応しています。カメラはノートパソコンのカメラで十分です。マイクも十分ですが、一応、会議用のマイクを用意しています。これも、コロナの感染が広がる前からWeb会議をおこなうことが会ったので購入していたものです。当時はスカイプをつかっていましたが、今はzoomを使うことが多くなりました。

投資ゼロで十分に会議に対応できています。

今後は、書面の提出もパソコンでできるようになるように、検討が進んでいます。

当番弁護士制度は初回面会無料

当番弁護士とは、1回、無料で逮捕、勾留された被疑者に面会に行く制度です。大分、福岡の弁護士会が始め、1992年、全国の弁護士会が、この制度を実施しました。

当時、国選弁護人をつけられるのは起訴されてからでした。

逮捕され、勾留された被疑者は、最大23日、弁護士に相談できないまま、取調をうけていることがほとんどでした。

そのために、やっていないのに、やったという自白をさせられてしまうこともありました。

そこで、弁護士会が、1回は無料で面会をし、その後も、必要な人には無料で弁護人になる制度を創りました。当番弁護士を担当する弁護士が接見に行く日当、交通費は、弁護士会から払ってもらえます。この費用は、弁護士会が会員からはらってもらう会費で支えることにしたのです。

いまでは、逮捕され、さらに勾留された場合には、国選弁護人を付する制度になっています。これも全国の弁護士が、当番弁護士制度をつくり、活動をしたことも大きく影響しました。

けれども、逮捕されてから勾留されるまでの最大72時間の間は、今も、国選弁護人の制度がありません。

当番弁護士制度を知らない人は、勾留されるときに裁判官に国選弁護制度をおしえてもらい、それで初めて弁護士に依頼をしている、というのが実態です。

当番弁護士制度は、法律上の制度ではありません。逮捕直後は、法律上は、被疑者の人が、弁護士を依頼する私選弁護制度しかないのです。

いま、日本弁護士連合会では、逮捕された直後から、国選弁護人を依頼する制度が法律で定められるように運動をしています。

それまでの間も、お金がなくても、弁護士の知り合いがいなくても、弁護士会が当番弁護士を派遣して弁護をする制度があります。是非、知ってもらいたいです。

逮捕されたらすぐに弁護士を呼んでほしいと思います。逮捕した警察官に、当番弁護士を呼んで欲しい、そう言うだけです。

当番弁護士は法律上の制度ではないので、警察官に説明する義務がありませんん。警察官が説明する、弁護士を依頼する権利がある、というだけとなっています。(弁護士会は、当番弁護士の制度も説明して欲しいと申し入れていますが、実現できていません。)

私も当番弁護士に登録し、面会に行くこともあります。

また、現在日弁連国選弁護本部に所属し、逮捕段階から公的弁護制度を創るために検討、運動もしています。

冒頭の動画は、市民にもっと当番弁護士を知ってもらうために、日本弁護士連合会で作成した動画です。

なるほどと思われたら是非広めて下さい。